Na minha lista das coisas boas da vida os heróis relutantes do escritor inglês Graham Greene têm presença garantida. Mas meu objetivo, neste artigo, não é falar de literatura. É, sim, escrever sobre morrer de amor. Mais adiante vocês entenderão por que comecei com Greene.

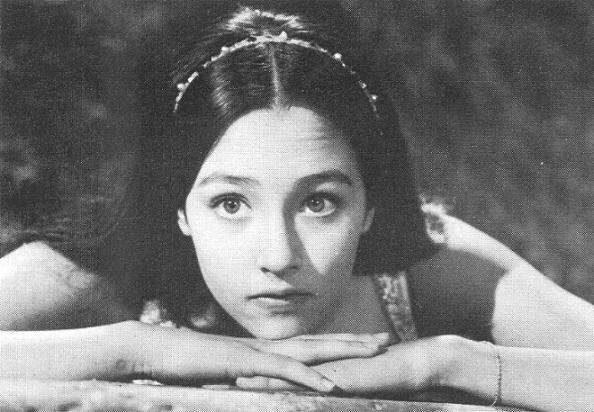

E então sou obrigado a mais um de meus intermináveis parênteses. Li há tempos, numa revista inglesa, que tinha sido lançada mais uma biografia do grande poeta russo Pushkin. Pushkin, que praticamente inventou a literatura, morreu de amor. De amor por Natasha, sua mulher. Natasha era conhecida como a mais bela mulher de São Petersburgo. Na minha imaginação desinformada, vejo-a como uma morena de pele clara como o teclado de um piano e olhos com o brilho hipnotizador de um par de diamantes.

Um imprestável e charmoso exilado francês, que vivia do dinheiro fácil de um homossexual rico, se aproximou perigosamente de Natasha. Pushkin desafiou-o para um duelo. O que torna tudo mais absurdo é que ele já ridicularizara, em sua obra, o ato de duelar. O amante de Natasha era um atirador exímio. Pushkin, ainda hoje adorado pelos russos, agonizou alguns dias antes de morrer de amor, alcançado pela bala mortífera do francês canalha. Era 1837 e ele tinha 37 anos.

O coração partido matou o grande Pushkin. A história desse gênio russo me comove, tantos anos depois e a tantos quilômetros de distância. Não existe morte mais gloriosa do que a morte por amor. E também não existe forma mais sublime e definitiva de amor do que aquele que, como o de Pushkin por Natasha, faz morrer. E acrescento o seguinte: morrer de amor não é escolha. É destino.

E então explico por que comecei minha coluna com Graham Greene. Num de seus romances, Os Comediantes, o narrador encontra num quarto de hotel o corpo pendurado do amante de sua mãe. Ele se enforcara depois de saber que sua amada morrera. Diante da visão do apaixonado suicida, o narrador reflete sobre o amor e os amantes. Li esse livro há muitos anos, mas jamais esqueci aquela reflexão. Quem me deu o romance, na minha juventude, foi meu tio Fabio, um homem sábio do interior. Hoje entendo que fazia parte não de minha educação literária, mas sentimental.

O narrador, na cena da qual eu falava, se compara ao morto no quarto de hotel. Ele próprio tinha, naqueles dias, uma história de sofrimento e decepção com a linda mulher de um embaixador. Não recordo as palavras exatas, mas tenho vívido na memória o tom amargurado da reflexão do narrador. Ele como que invejava o suicida. Sobre si próprio, dizia que o fim de um caso o arrasava por uns dias, umas semanas, uns meses talvez. Mas afinal o que parecia ser uma treva inexpugnável recebia a luz invasora, primeiro tímida, depois arrebatadora, de uma nova história de amor.

Repito. Essa reflexão tinha a sombra da inveja. É como se o narrador reconhecesse que jamais alcançaria as culminâncias do amor e, por isso, se consumisse de inveja vã pelo homem que se enforcara ali naquela quarto de hotel. Como todos nós, o narrador estava vivo, mas condenado ao amor banal, descartável como uma latinha de Coca-Cola. Vá lá, quase tão descartável.

Eu entendi o desabafo do personagem de Greene. Entendi e, de certa forma, compartilhei. Olho para trás e vejo, quase sorrido, quantas vezes eu, desesperado, imaginei que fosse morrer de amor. Como Pushkin, por quem os russos choram até hoje. Como amante da mãe do narrador de Os Comediantes. Mas não. Sou um sobrevivente. E me ocorre que o preço que todos nós pagamos pela sobrevivência é acumular, ao longo do trajeto, latas vazias de Coca-Cola.