Não venci a dor da falta de meu pai. Simplesmente me acostumei a viver com ela. Reproduzo aqui um texto que escrevi sobre ele.

Fiz uma conta estes dias já meio frios de final de verão em Londres, em que as temperaturas ficam ao redor dos 15 graus e o vento frio começa a exigir gorros e capotes, sobretudo à noite. Dia 11 fez 27 anos que meu pai morreu. Pela primeira vez em minha vida, é mais tempo sem ele que com ele. Tenho 53: 27 a 26, portanto.

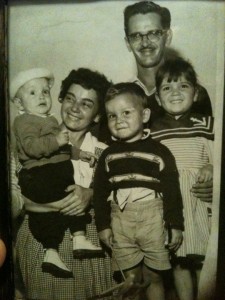

Faz tempo que não sonho com ele, e é de certa forma bom. Sempre que meu pai aparece em meus sonhos, ele está bem, mas alguma coisa me deixa aflito. Sei que ele vai morrer, e não há o que eu possa fazer. Tentei segurá-lo algumas vezes sonhando para que ele não escapasse como naquela madrugada de 11 de setembro de 1982 no Sírio Libanês em que Mari, minha irmã, cantou para ele as músicas que o encantavam, ecos de Cravinhos e da São Paulo para onde veio quase menino, tocado pela mãe, costureira, minha avó Alice, uma visionária interiorana que não pudera fazer mais que o primário, uma mulher firme o bastante para fazer papai subir no ônibus e voltar para São Paulo quando ele relutava no final das férias em sua Cravinhos. Vó Alice morreu de tristeza pouco tempo depois que um enfarto matou vô Itamar. Era um tempo de casamentos longos, alguns deles felizes, outros uma tragédia, e de minha avó carreguei pela vida a impressão de que não suportou seguir adiante sem o marido ferroviário. Vô Itamar era mais brincalhão que vó Alice, na minha memória. “Basta?”, ele sempre perguntava depois de colocar uma pequena dose de suco ou refrigerante no meu copo no almoço ou no jantar.

Foi meu pai, extremamente desafinado, quem deu a Mari o repertório grandioso que ela tem, parte do qual cantada ali no quarto de hospital em circunstâncias extremamente desafiadoras. A voz bonita de Mari, que papai adorava ouvir, não fraquejou em nenhum momento. Foi uma das maiores demonstrações de firmeza que vi em minha vida. Depois tu partiste … Até Velho Realejo Mari cantou. (Este é um artigo que eu gostaria que fosse lido ao som de Velho Realejo.) Ao morrer, tinha no bolso um cheque não descontado dado por um amigo que lhe pedira dinheiro emprestado. Assim era meu pai.

Papai era jornalista. Trabalhou 33 anos na Folha. Entrou como revisor, como acontecia antigamente. Fez depois tudo que se pode fazer numa redação de jornal: reportagens policiais, coberturas no exterior, editoriais, escolher a foto e os poucos toques de uma manchete, uma espécie de twitter eterno e sagrado dos jornais. Foi secretário de redação, um cargo que era enorme a despeito do título, e que hoje equivale ao de diretor de redação. Presumo que o nome exótico do cargo supremo derivasse do Partido Comunista, que no passado teve presença intensa nas redações, e em cuja hierarquia rígida reinava, absoluto como um czar, o Secretário Geral.

Às vezes, quando eu tinha 19 ou 20 anos, pegava meu pai na redação, lá pelas dez da noite, quando o jornal fechava. Ficava com o Chevette vermelho para poder sair com a namorada e depois ia buscá-lo no prédio de pastilhas amarelas da Barão de Limeira. Lembro claramente o frenesi das máquinas de escrever em polvorosa na redação momentos antes do fechamento, e contemplo agora, numa mesa grande, um pequeno grupo de jornalistas, entre eles Claudio Abramo e meu pai, escolhendo a foto principal e fazendo a manchete do dia seguinte. Jamais encontrei adrenalina em tamanha quantidade em minha vida, nem mesmo nas madrugadas da década de 80 quando, garoto ainda, enfrentava os dramáticos fechamentos da Veja, em que textos eram continuamente escritos e reescritos até o último instante sob a supervisão do diretor José Roberto Guzzo e do adjunto Elio Gaspari, a maior parceria jornalística que vi em minha carreira. Ambos se complementavam e, a despeito de imensos, se encaixavam harmoniosamente no comando da redação. Guzzo, com sua letra redonda de normalista, era capaz de transformar um texto mediano num épico, o mais brilhantecopy que conheci, e de quem incorporei um lamento que ouvíamos dele nos fechamentos mais duros: “A quem apelar?” De Elio, uma vez vi admirado escrever uma capa de trás para a frente, primeiro o final, depois o começo, por razões industriais.

Muitas vezes reflito, ao olhar para trás, sobre a ironia de minha trajetória. Virei jornalista por causa de papai e tudo que rodeava seu trabalho. Uma memória cara a mim é ele chegando a nossa casa simples no Previdência, à noite, cheio de jornais do dia que trouxera da redação. Eu mergulhava naquele monte de papel fascinado. Lia encantado coisas como o Placar Moral, em que o jornalista carioca Otelo Caçador ajustava no Jornal dos Sports o resultado das partidas àquilo que deveria ter sido e que não fora, ou o Personagem da Semana, no Globo de segunda, em que Nelson Rodrigues celebrava o craque da rodada. Décadas depois, em minha passagem pela Editora Globo, o nome Personagem da Semana, dado ao texto que abre a Época de cada semana, foi um modesto e convicto tributo a uma de minhas leituras prediletas de garoto.

Jornais eram minha paixão, por causa de meu pai, como eu disse, mas acabei fazendo carreira em revistas. Fui conversar, aos 23 anos, com Sérgio Pompeu, que fora diretor da Veja e era então secretário editorial da Abril. Ele me recebeu em sua sala de executivo no sexto andar da sede da editora na Marginal do Tietê, em que havia até uma suíte, um ambiente completamente diferente do que eu logo conheceria no andar de cima, o sétimo, o da redação da Veja. Só mais tarde fui saber que aquela sala imponente abrigava uma amargura que acabaria matando, cedo, Sérgio. “Seu pai teria sido presidente da Folha se fosse diferente”, me disse Sérgio. Também só mais tarde entenderia o significado dessas palavras de introdução em nossa conversa. Sérgio encaminhou cópias de um texto meu a editores da Veja. Uma editoria estava sendo remontada, e fui convidado a fazer um teste. Acabei ficando, e passei a carreira em revistas, longe dos jornais que eletrizaram minha infância.

Meu pai me inspirou pelo exemplo, pelas continuadas demonstrações de firmeza pessoal e profissional, e se não fui um aluno melhor foi por minha culpa, pelos limites que não fui capaz de transpor, e não de meu professor. Papai sempre foi fiel à sua consciência, e pagou o preço por isso, como lembrou em nossa conversa tão distante Sérgio Pompeu, que fora uma espécie de aluno de meu pai no início da carreira. Na primeira greve dos jornalistas, em 61, papai era aos 34 anos um dos jornalistas favoritos de Nabantino Ramos, dono da Folha. Nabantino emprestara dinheiro para meu pai comprar os móveis no casamento. Numa das decisões mais difíceis em sua vida, ele aderiu à greve. Magoado com a greve, Nabantino decidiu vender o jornal e rompeu com meu pai. Uma pequena fortuna foi dada, com a venda, a cada um dos 12 integrantes do Conselho de Redação, exceto papai, pela greve. Reataram mais tarde, um dos episódios prediletos de papai, dado o respeito agradecido que sentia por Nabantino. Em seu Dicionário Enciclopédico de Jornalismo, uma das melhores obras da parca bibliografia jornalística nacional, Nabantino, um nome subestimado na história da Folha, como de resto todo o período pré-Frias, um capitalista visionário e romântico que levou à Barão de Limeira uma cultura inspirada nas práticas dos melhores jornais do mundo, incluiu, nos agradecimentos da apresentação, o nome de meu pai, pelo que aprendera com ele, tantos anos mais jovem. A pedido de Nabantino, papai coordenara a composição do manual de redação da Folha, no final dos anos 50. Era o primeiro manual da Folha e um dos primeiros do jornalismo brasileiro.

Guardo muitas imagens de meu pai. Vejo-o na cama de casal da casa de um banheiro só para a família toda, sob a luz do abajur, cigarro nos dedos amarelados, um livro policial à frente dos olhos míopes. Vejo-o na praia, o corpo bronzeado quase que instantaneamente pelo sol, nadando para o lado e depois fazendo piruetas na areia. Vejo-o no Pacaembu, antes que o placar majestoso fosse destruído por uma reforma, fanático por um Corinthians que Pelé parecia ter um prazer perverso e especial em enfrentar, talvez por causa da torcida única em sua fidelidade barulhenta a um time que não ganhava nada fazia tanto tempo. Vejo-o nas manhãs de domingo no Ibirapuera, ele, mamãe e os filhos, tomando sorvete no quiosque amarelo de um italiano mal-humorado. Vejo-o na platéia nos jogos que disputei garoto, primeiro futebol de salão, depois de campo. Vejo-o na redação, com um cigarro no canto da boca, escrevendo textos com sua prosa machadiana, com a qual fez um dia um dos artigos mais belos que jamais li, Mãe, em homenagem à minha avó Alice, provavelmente a pessoa que papai mais amou e admirou. Vejo-o na missa na capelinha de madeira da Valdomiro Fleury, um católico praticante que um dia brigou com um padre por não achar que ele teve sensibilidade para falar, diante da mãe enlutada, sobre uma garota do bairro morta num acidente de moto antes dos 20. Vejo-o chegar à noite em casa, quase sempre o maior momento do dia para meus irmãos e eu. Vejo-o no palco do Tuca em 1979, dizendo a jornalistas loucos para entrar em greve que era um erro. Vejo-o estoicamente calmo diante dos insultos recebidos por não defender a greve, e eu a seu lado querendo subir ao palco e brigar com os detratores, e rio agora ao me lembrar de um obituário em que outro grande jornalista daqueles dias, Ruy Lopes, escreveu que papai ficou abalado naquele dia no Tuca; ora, eu sim fiquei, mas ele parecia depois ter saído de um jogo de futebol. E vejo-o aderir à greve, uma vez mais, e pagar o preço pela decisão.

E vejo-o doente, uma cena rara para um homem vigoroso, exuberante, que jamais deixara de ir ao trabalho por razões de saúde. Uma dor súbita, na altura da cintura, só aplacada com injeções em farmácias e num pronto-socorro perto de casa, e depois exames em série que inicialmente nos deram uma tranquilidade que logo se revelaria enganosa. Em pouco tempo papai estava à morte no hospital, na madrugada que abre este artigo, o nosso 11 de Setembro particular. Ainda encontrou forças para ditar a minha ex-mulher, então namorada, um último artigo para uma coluna amigável, nada professoral de português, A Língua Nossa de Cada Dia. Papai era versado em português. Fora professor de literatura. Dava aulas de pé, sem consultar livro nenhum; tinha os poemas na cabeça e falava das diversas escolas literárias com a facilidade com que um torcedor fala de seu time. Estudara latim ao ingressar no final década de 40 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde conheceu minha mãe, uma jovem de Ribeirão Preto que tivera que batalhar depois que o pai fazendeiro, meu avô Maneco, se arruinou na crise do café de 29. Papai entrou em primeiro lugar na faculdade, e eu só fui saber estes dias, quando meu filho Pedro fez uma pesquisa sobre o avô no dia de sua morte. Gostava de contar a história de um pássaro que se recusou a sair da gaiola numa aula em que ele estava falando aos alunos sobre a liberdade. Papai abriu a gaiola, mas o passarinho teimou em ficar preso, e ouvi várias vezes este episódio que me ensinou alguma coisa sobre os paradoxos da liberdade.

Papai não gostava de falar de si próprio. Dos outros, sim. Ouvi-o várias vezes se referir com admiração a Mario Mazzei Guimarães, que ocupou postos importantes na Folha nos anos 50, e que escrevia uma coluna sob o pseudônimo de Pedro Leite. Também falava muito de José Reis, o cientista e jornalista que Octavio Frias pôs no comando da Folha ao comprá-la de Nabantino. Com Reis, que escreveu o artigo mais tocante e profundo sobre papai em sua morte, e com quem ele trabalhou diretamente alguns anos, papai viveu seus dias mais ensolarados na carreira, é a sensação que tenho. Era menino, e posso estar enganado, mas meu pai me parecia particularmente feliz naquela época. Reis e ele, separados por 20 anos na idade, sendo papai o mais novo, eram parecidos na visão e nos princípios pessoais e jornalísticos. Reis foi padrinho de minha irmã caçula, Kika. No obituário de papai, Reis se referiu a uma “criatura incomum, pessoal e profissionalmente”. Claudio Abramo, um dos mais aclamados jornalistas de sua geração, um intelectual cosmopolita a quem papai transmitiu a importância de ler não só os grandes de fora mas também Machado de Assis, um editor explosivo e elegante que se movimentava apoiado numa bengala que lhe dava ares europeus, escreveu que papai tinha o atributo essencial do grande editor: a capacidade de distinguir o que vai para a primeira página do que deve ir lá para dentro do jornal ou simplesmente ser atirado à lata de lixo.

Montaigne escreveu em seus Ensaios que a estatura de um homem se mede efetivamente na atitude perante a morte. Sócrates, Catão, Sêneca enfrentaram a morte serenamente, e deram um exemplo para a humanidade. É uma passagem de Montaigne à qual volto constantemente, e ao lê-la penso sempre em papai. Na doença que o devastou e matou com rapidez, câncer no pâncreas, papai foi um bravo. Nunca ouvi uma única queixa, sequer nos momentos em que não podia beber água, e a sede era precariamente aplacada por um pano molhado e levado a seus lábios. Ele nos confortou, a todos que o víamos morrer encolhidos e assustados e sinistramente impotentes, numa inversão formidável de papéis.

Lembro-me de ter colocado nele os óculos no caixão. Não conseguia imaginar meu pai sem óculos. Quid non imminuit dies? O que o tempo não destrói? Algumas coisas talvez resistam ao correr dos longos dias, para lembrar uma expressão de Machado de Assis, que meu pai leu na juventude com anotações a caneta numa coleção completa de capa dura e verde, e não são necessariamente boas. A morte de papai, aos 55 anos, um leão dizimado tão rápido pelo câncer, me atirou num estado de orfandade, de solidão, de melancolia, de revolta infantil que jamais me deixou por completo.