Publicado na DW.

Laura Sousa* tem 15 anos e sabe que é lésbica. Ela não pode falar sobre as coisas que sente, porque não há quem as escute. Nem em casa, nem na escola. Ela esconde a orientação sexual da família, porque não tem outra opção. “Minha mãe me disse aquilo quando estávamos vendo novela”, conta Laura, que tem dificuldade de repetir a frase. O aquilo foi uma ameaça de morte: “Se você gostar de mulher, eu te mato.”

Na sua escola, uma instituição pública na periferia de São Paulo, apenas alguns amigos próximos sabem o que ela vive. “Porque eles também são ‘diferentes'”, explica. Os outros colegas costumam implicar com o seu jeito de se vestir, com roupas mais largas: a chamam de “Maria macho” e puxam seu cabelo.

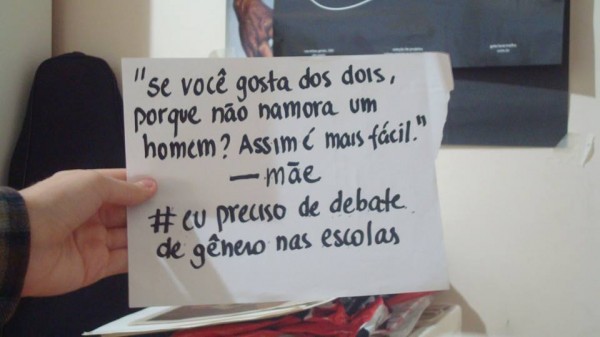

Laura acredita que o preconceito dos alunos é fruto de ignorância. Por isso, foi uma das centenas de estudantes a participar de uma campanha nas redes sociais, com o lema “eu preciso de debate de gênero nas escolas”.

A campanha, criada pelo Coletivo LGBT Cores no início de julho, alcançou 4 milhões de pessoas e teve mais de 14 mil compartilhamentos. A mobilização teve origem após a retirada dos termos relacionados ao debate de gênero dos planos de educação de vários municípios e estados do país – os documentos vão orientar a formação de professores e alunos nos próximos dez anos.

Em 2014, o assunto foi banido do Plano Nacional de Educação, por pressão das bancadas religiosas. Aprovadas as diretrizes nacionais, municípios e estados tinham até junho de 2015 para fazer o mesmo. Nesta terça-feira (25/08), por pressão de grupos religiosos, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o Plano Municipal de Educação sem a palavra gênero.

Para Laura, falar sobre esse assunto no colégio melhoraria a sua vida. “Ficaria mais fácil para todos que passam por isso. Talvez existam pessoas como eu que não têm com quem conversar. Se cada um tivesse um espaço para se expressar, as pessoas talvez vissem o que o preconceito causa em cada um”, diz.

Para as bancadas religiosas, a inclusão do debate nas escolas significa impor uma “ideologia de gênero”, que atacaria os “valores da família”.

Em nota divulgada em junho sobre o tema, a Confederação Nacional de Bispos do Brasil(CNBB) se diz favorável ao combate de qualquer discriminação, mas se posiciona contra a inclusão do termo nos planos de educação.

“A ideologia de gênero (…) desconstrói o conceito de família, que tem seu fundamento na união estável entre homem e mulher. (…) A introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a vida das crianças e das famílias”, afirma.

Os pais de Laura concordam com os argumentos religiosos e defendem a “família tradicional”. Segundo a estudante, os pais são “crentes que não vão à Igreja” e vêem os homossexuais como “aberrações”.

Laura passa por períodos de muita tristeza. “Sinto como se eu fosse obrigada viver uma mentira. É como se todo aquele amor de mãe fosse se transformar em raiva e desprezo de uma hora para outra. Então tento viver como a sociedade prefere”, conta.

Nos momentos de desesperança, Laura escreve textos sobre loucura e solidão. Ela mostra seus cadernos apenas para um professor da escola, que sabe das suas dificuldades e a incentiva a colocá-las no papel.

A experiência de Laura ilustra o cotidiano dos professores que, mesmo sem a inclusão do debate de gênero nos planos de educação, precisam saber lidar com questões como essas na sala de aula.

A professora de matemática Marina Baldoíno, que trabalha em uma escola estadual em Itaquera, na zona leste de São Paulo, afirma que o debate de gênero é importante, não só para os alunos, mas também para os professores.

“Já ouvi muita barbaridade de professor. Um deles disse para um aluno que ser gay era falta de apanhar. Que na época dele, isso se resolvia batendo. Também tivemos problemas com um aluno transexual que queria ser chamado por outro nome. Por lei, ele tem esse direito, mas alguns professores se recusaram a cumprir a determinação”, lamenta.

A professora ressalta que o debate de gênero é um tema transversal, que aparece em qualquer disciplina. “Sou de exatas, mas já tive que intervir em vários momentos. Além do conteúdo, estamos formando os alunos, que precisam ter senso crítico.”

Carolina Figueiredo, professora de sociologia em uma escola estadual em Campinas, no Estado de São Paulo, concorda. Ela explica que o colégio não está isolado dos problemas da sociedade.

“A escola não é uma bolha. Uma série de desigualdades que atravessam a sociedade também estão presentes ali: gravidez na adolescência, violência contra a mulher e os LGBT são constantes. Por isso temos que ensinar os alunos a lidar com a diferença e respeitar a diversidade”, afirma.

Miguel Martins, de 16 anos, ouvia seus colegas dizerem que ser gay era “possessão do demônio”, quando resolveu se posicionar. Ele já era homossexual assumido no colégio, uma instituição publica em Limeira, interior de São Paulo, e não imaginou que pudesse sofrer represálias por expressar sua opinião.

“Dentro da sala não houve nenhuma agressão. A maioria das pessoas estava expondo opiniões bastante homofóbicas, mas não eram dirigidas contra mim. Então eu disse que era gay e que existiam outras formas de amar. Quando eu sai da sala, percebi que aquilo tinha me deixado marcado”.

Logo depois, no corredor, um menino veio até Miguel e disse: “você devia apanhar até morrer”. Isso foi há um ano, mas Miguel ainda se sente mal ao lembrar-se do caso.”Fiquei com muito medo, abalado. Parei de falar no assunto durante um bom tempo.”

Miguel diz que sempre sofreu discriminação no colégio por ser considerado mais feminino. No início, não percebia as agressões, que, para ele, estavam muito naturalizadas.

“Me chamavam de viado, mocinha. Até os professores de educação física me diziam que eu corria como uma menininha. Eu me sentia mal, mas não entendia o que significava, porque era criança.”

Um ano depois da ameaça do colega, Miguel voltou a lutar por seus direitos dentro da escola. Juntou-se a outros alunos, formou um grupo e organizou debates no pátio do colégio sobre diversidade sexual e gênero.

“Isso mudou a situação, já me sinto muito mais fortalecido. Foi importante mostrar que nós não somos invisíveis”, afirma ele. “Precisamos servir de exemplo para os alunos que sofrem em silêncio.”

Em alguns casos, até mesmo um simples corte de cabelo pode ser motivo de discriminação. Após um ano difícil em seu colégio em Gravataí, no Rio Grande do Sul, Eduarda Puerta, de 17 anos, quis mudar o visual e optou por um cabelo curto.

Mas a decisão provocou uma reação inesperada. Apesar de ter namorado, os colegas de sala e vizinhos passaram a perguntar se ela tinha “virado lésbica”. A mãe foi contra o corte e pediu que Eduarda deixasse o cabelo crescer novamente.

Eduarda explica que precisou tranquilizar até mesmo as amigas mais próximas. “Eu falava para elas passarem lá em casa mais tarde e elas me olhavam feio. Tive que dizer: ‘calma, eu não vou te pegar'”.

Apesar de chateada com a situação, Eduarda afirma que isso a fez entender melhor o que os colegas gays passam. “Comecei a defendê-los na escola.”